| 校舎に設置の書画・寄贈品 | |

|---|---|

| 昭和47年度卒業生寄贈の絵画「追憶」 (新校舎応接会議室に設置) | |

|

|

| 吉村周子(よしむらかねこ)氏作(旧姓佐伯、48年3月本校卒業) 「2006追憶」 油彩・カンヴァス 162×260cm 第50回記念日本表現派展出品 |

|

| 日本の美Ⅲ「日本の四季 春夏」(美術年鑑社)から引用 | |

| 18歳まで暮らした故郷・小豆島に久しぶりに帰った。浪のうねりを見て、やはりここが自身の原風景なのだ、と改めて思った。 具象と抽象とのあわいを行く作品を描いているが、より抽象的に傾いている時期があった。その頃、今は亡き兄に「あれだけ素晴らしい小豆島に生まれ育ったのに、何故風景を描かないのか」と言われた。その言葉を契機に取り組み始めたのが〈追憶〉シリーズだ。 2008年、小豆島にオリーブが植栽されて百年を迎えた。これを記念して「オリーブ百年祭」と題した催しがさまざま行われる。「原風景」を描く機会がよりいっそう増えていきそうだ。 |

|

| 平成19年度卒業生寄贈の卒業記念品 (新校舎玄関に設置) | |

|  |

| 吉川壽一氏(福井市在住の書道家)揮毫 | 優勝カップ展示ケース の上に設置しました。 |

| 19年度卒業生から20年3月の卒業式に卒業記念品をいだだきました。20年度末に新校舎が完成したときに、何か美術品を選定して掲示してほしいという依頼でした。卒業式での校長式辞の中で、中国の「列子」の中の「愚公山を移す」という寓話を紹介して、卒業生へのはなむけの言葉としました。この言葉は「自分の行うことを一途に信じて実行すれば、どんな困難、苦難と思われるようなことでも、やがては実る」ということを教えてくれています。ぜひこの言葉を書いてほしいということを吉川壽一さんにお願いして完成したものです。 | |

| 愚公山を移す』(岩波書店第五版「広辞苑」から引用) | |

| 列子(湯問)]北山の愚公が、齢90歳にして、通行に不便な山を他に移そうと箕(み)で土を運び始めたので、天帝が感心してこの山を他に移したという寓話。たゆまぬ努力を続ければ、いつかは大きな事業もなしとげ得ることのたとえ。 | |

| 『吉川壽一 JUICHI YOSHIKAWA』 | |

| 1943年福井市生まれ、2003年NHK大河ドラマ「武蔵」の題字を揮毫する。講談社発行のMANGA「モーニング誌」に「SYO・あっ晴れ吉川壽一」連載、「バガボンド」「ジパング」「カバチタレ」「柴王」「アフタヌーン」「軍鶏」などマンガタイトルを書き続けている。活動の場を日本から世界へ求め、イタリア、アブダビ、ニューヨークへとひろげる。 | |

| 昭和38年度卒業生の指揮者がサインをした木板 | |

|  |

| 昭和39年3月に本校を卒業した抜井厚さん(ウイーン・モーツアルト・オーケストラ常任指揮者として活躍)が、平成10年に小豆島公演をしたときにサインをした木板を、当時公演を実現させた同級生有志の方々から寄贈していただきました。 | |

| 『抜井 厚さんのプロフィール』 ドイツ・ボン在住 | |

| ・1977年、ウィーン国立音楽大学に入り、クルト・ヴェスに師事 ・1980年から、ルーマニア国立フィル、ポーランド・カドヴィッツ・フィルなど東ヨーロッパの主要管弦楽団を指揮。 ・ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団の史上初の外国人指揮者に抜擢されている。 ・1986年からウィーン・アマデウス管弦楽団の主席指揮者を務めている。 ・ウィーンでは、「モツアルト振り」と称され、モーツアルトのスペシャリストとして高い評価を受けている。 ・神戸松方ホールの音楽監督も務める。 ・1998年10月11日には、土庄町立中央公民館で、ブランデンブルグ交響楽団を率い故郷でタクトを振る。 |

|

| 昭和39年度卒業生寄贈の電波時計(各階廊下に設置) | |

|  |

| 昭和40年3月に本校を卒業(昭和37年3月渕崎小学校卒業同窓生)した方々から還暦記念として、電波時計3個を寄贈していただきました。各学年の廊下に設置しました。 | |

| 校舎内の紹介 | |

希望の像のある中庭

風力発電装置

自転車置き場

郡総体等の優勝カップ

優勝旗・全国大会の楯

県総体等の優勝楯

生徒玄関の談話スペース

事務室

応接会議室

校長室

用務員室

保健室

総合管理盤

職員室

放送室

給食配膳室

エレベーターホール

学習相談室

心の相談室

女子便所

男子便所

美術室

家庭科被服室

家庭科調理室

更衣室

ベンチと本棚のある廊下

会議室

多目的教室

理科室

階段

社会科教室

コンピュータ室

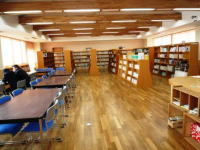

図書室